周扬与文化建设(周巍峙)

|

周扬与文化建设(周巍峙) |

|

来源:三周研究 作者 :周巍峙 人气: 70 |

|

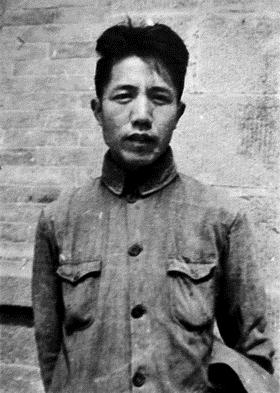

周巍峙

今年是周扬诞辰100周年。他离开我们也已19年了。从上个世纪30年代起,在数十年的漫长岁月中,我在上海、延安、张家口、及敌后解放区直到新中国建立,都是在他的影响或直接领导下工作。作为同志、同事和战友,他是一位给我留下了终生难忘的记忆的人,是一位令我思念不尽的好领导。

从延安到建国以后,在文艺界多次批判运动中,周扬虽然都不是或不都是发动者,但却是主要的前线指挥者和论战总结者。这既给他树立了权威,也给他带来了骂名。今天我不想说这些,而想着重谈谈他在长达半个世纪中对我国革命文化的发展和社会主义文化建设等方面所做的贡献,他在这方面的智慧和功绩,我觉得,这才是最值得我们记住的。

周扬1927年入党,是文艺界老党员之一,他上个世纪30年代“左联”时期,曾任“左联”党团书记、上海临时中央文化工作委员会(简称:“文委”)书记。“文委”下面有“ 左联”、“剧联”、“社联”、“教联”、“音乐组”等。我当时是“苏联之友社”音乐组的成员。那可真是个激情燃烧的年代,在瞿秋白、张闻天、鲁迅的领导和指引下,周扬和许许多多的同志为了革命,为了追求真理,为了发展爱国的进步的革命文化艺术,发动群众进行斗争,死都不怕,更不用说吃苦了。国民党反动派在对中央苏区和各个革命根据地发动军事“围剿”的同时,在全国各地加紧进行文化“围剿”,在上海捣毁进步电影公司和进步书局,搜捕共产党员,暗杀进步文化人。特别是在1934年3月至1935年2月,由于叛徒告密,上海许多党的秘密机关被破坏,党中央机关迁往中央苏区,一些左翼文化团体遭到打击迫害,一些同志被捕。周扬他们在极其险恶的环境下,勇挑重担,重组领导班子,使左翼文化团体不断得到巩固、发展和壮大。“剧联”所属剧团和影评小组依然在进行活动;“社联”所属团体和新知书店、读书生活出版社、生活书店照常运作,并有了飞速发展;特别在电影、音乐等方面十分活跃,大量进步影片产生,救亡歌咏群众运动更是红红火火,以工人、学生、店员为主要成员的大量群众歌咏队,合唱队迅速成立,成为开展群众斗争的骨干。聂耳和冼星海等创作的救亡歌曲,如《义勇军进行曲》、《救国军歌》等,已在全国传播开来。党的组织经过一段恢复和发展,由十数人达到130多人。

我党领导的“一二·九”运动的爆发,鼓舞了全国的爱国热情和斗争精神,在上海也掀起了抗日救亡运动的高潮。面对这一新的革命局面,周扬等同志感到“左联”等左翼文化团体的组织形式和工作方式,己不太适应新的历史环境了,不利于团结更多的文化界人士了。在同党中央失去联系的情况下,他从巴黎出版的《救国时报》上看到了党的“八一宣言”和共产国际关于建立世界反法西斯统一战线的主张,后来又从组织上得到中共驻共产国际代表的指示,于是决定解散“左联”,并提出“国防文学”作为文学运动的中心口号,相继提出“国防戏剧”、“国防电影”、“国防诗歌”、“国防音乐”等口号,在文艺界开展抗日统一战线工作,大力推动抗日救亡运动。在民族矛盾急遽上升,党的斗争策略发生重大转变的历史转折关头,解散“左联”,提出和实践“国防文学”主张,是左翼文坛适应新的形势的需要,自觉克服多年来存在的关门主义、宗派主义的一个重大进展和突破,业已打开的崭新的局面,充分证明了它的正确性。这就是问题的本质和主流。至于在“左联”解散过程具体工作中的某些不周之处,人们在阐述“国防文学”口号中的某些欠当之处,都是第二位的问题。

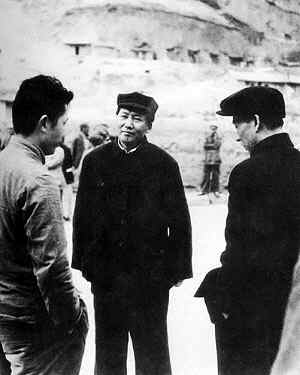

抗战开始,周扬到了延安。他根据党的路线、方针、政策、在文化教育各个工作中进一步强调文艺界团结一心,全面为抗战服务的重大意义。他任鲁迅文学艺术学院院长,主持鲁艺的工作,致力于改革教学制度和措施,加强专业学习,树立学术民主风气,培养了人才,锻炼了队伍,为新中国的文化建设作了有益的准备。在鲁艺,他主讲文艺理论、讲新文学运动史,用社会历史的批评方法进行研究,写下了《新文学运动史讲义提纲》,发表了数篇关于鲁迅、郭沫若的重要文章。他主持编辑了《马克思主义与文艺》,为确立毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的基本原则,在我国革命文艺运动中的指导地位起了重要作用。

周扬深知,文艺工作的中心问题是创作问题,真正代表文学运动成就的还是作品,贯彻毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》,表现新的群众的时代,关键是要拿出作品来,拿出大量的为群众所喜闻乐见的新的风格、新的气派的作品来。他既抓群众性的秧歌剧,又抓大型文艺作品。由周扬等人组成的戏剧工作委员会,领导了平剧(即京剧)改革,创作出《逼上梁山》等剧目,受到毛泽东的称赞。同时,他也支持地方戏曲的改革,在反映现代生活和创作改编历史剧方面都取得了成就,创作出秦腔《血泪仇》等优秀作品。周扬对话剧创作非常重视,他一看到西北战地服务团回到延安后演出的话剧《把眼光放远点》,就高兴地说:一出戏救活了延安话剧。他为该剧及剧本作序,大力加以鼓励。1945年延安鲁艺师生们向中共“七大”献礼,创作和演出的现代民族新歌剧《白毛女》,是周扬从这个充满浪漫色彩的故事中发现了不平凡的意义,决定把它搬上舞台的。从题材的选择。主题的开掘,到艺术表现形式的确定和完善,都同周扬直接有关。在《白毛女》的影响下,各个解放区歌剧创作有了很大发展。解放战争期间,他在晋察冀及华北解放区工作,他在党内成立文委,团结本地区著名文艺人士参加工作,着重抓创作及研究当时文艺运动。他写了《论赵树理的创作》,这是一篇最早对赵树理的创作作出全面系统评价的文章之中,称赞他开辟了一条新现实主义的真正大众化的道路,是毛泽东文艺思想在创作实践上的一个胜利。还有一件事,就是在延安整风运动如火如荼的当儿,周扬建议并经上级批准,把艾青等把少数作家从中央党校三部和鲁艺调出住到了“创作之家”,因而这些作家在“抢救运动”中幸免于难,集中精力创作,后来有的写出了优秀之作,被评为边区文教模范。为了推广解放区的优秀文艺作品,周扬首先选取小说、通讯报告作品中的一部分,编辑了两集《解放区短篇创作选》出版;随后又组织编辑“中国人民文艺丛书”,包括戏剧、小说、通迅报告、诗歌,共计53种,178部,比较全面地反映了解放区文艺创作的成果,于1949年出齐。

新中国成立后,百废待举。周扬作为文化部主持工作的副部长、党组书记,又是中宣部主管文化工作的副部长,电影、戏曲、艺术团体和群众艺术活动、文艺书籍的出版、艺术院校、文物图书馆博物馆等,都要管,既要发展新的文化艺术事业,又要有步骤有重点地改适旧有的文化艺术事业;既要领导发展国家经营的文化艺术事业,又要积极引导并有重点地扶持艺术家合力经营的民间职业剧团及私人经营的文化艺术事业,既要大力发展创造表现人民新生活的现代题材的文艺作品,又要加强对优秀文艺传统的学习、继承与革新,任务十分繁重。周扬作为新中国文化艺术事业的主要领导人和创始人之一,为我国文化艺术事业的建设和发展铺基开路做出了巨大的贡献。

在上世纪50年代,周扬主要抓了以下几件事:

一是戏曲。还在1948年周扬担任华北中央局宣传部长时,他就根据毛泽东关于整理传统剧目应区分政治上有益、有害、无害的原则,经过认真调查研究,领导我们起草了1948年11月23日华北解放区《人民日报》专论《有计划有步骤地进行旧剧改革工作》,对建国后的戏曲改革乃至整个文艺事业的发展提供了重要指针。新中国成立后,他在文化部一上任,就建立了戏曲改进局,周扬还担任文化部戏曲改进委员会主任委员,亲自主持研究戏曲改进局提出的修改与改编的剧本,并就戏曲改进工作计划、政策向文化部提出建议。1950年底,周扬主持召开了全国戏曲工作会议,会上有人讲了“百花齐放”,周扬很重视,向毛泽东作了汇报,不久就形成了“百花齐放、推陈出新”的方针。根据周扬在会上的总结报告和会上许多戏曲艺术家及戏曲工作干部向文化部的建议,在周扬的领导下起草了中央人民政府政务院《关于戏曲改革的指示》,经周恩来审定修改后于1955年5月5日签发,这便是有名的“五·五指示”。1952年举行的第一届全国戏曲观摩演出大会,是周扬在戏曲改革工作方面抓的又一件大事。他在会上的总结报告,强调发扬民族的优良传统,既反对保守观念,更反对当时在戏曲工作上存在的粗暴作风和创作上反历史主义的倾向,以其鲜明的针对性,内容的全面性、丰富性和深刻性,成为党在戏曲改革工作方面的纲领性文献。在戏曲剧目上,周扬一直奉行“两条腿走路”的方针,即传统戏和现代戏并举。1959年春,他又提出要创作新编历史剧,为最后形成现代戏、传统戏、新编历史戏三者并举的方针作出了贡献。

二是电影。开国之初就建立了东北、北京、上海三个国营电影制片厂,确立了在电影事业和电影创作中的主导地位,并支持了上海某些私营电影制片厂和制片工作。周扬狠抓电影创作,花了很多时间看剧本,同作者讨论创作问题。1950年,国营厂有29部影片问世,私营厂生产了约50部,共同打造了新中国电影电影事业的一片新天地。批判电影《武训传》后,电影事业陷入低谷,周扬竭力倡导各厂之间、各摄制组之间进行自由竞赛、提倡题材广泛多样,逐步把电影引上恢复发展之路。周扬反对电影创作中片面浮夸、追求数量、忽视质量,提出“内容好、风格好、声光好”的要求,为创造富有民族艺术形式和艺术风格的国庆十周年献礼影片提供了精神指向。在周扬、夏衍等同志的领导下1959年优秀电影片的丰收是在新中国电影发展史上被公认为是一座艺术高峰。周恩来总理曾称赞说:“在文艺工作方面,戏剧、电影可以说是开得最茂盛的两朵花,这是两朵兄妹之花。”

三是提倡新艺术团体正规化,建立剧场艺术,提出国营剧场、电影院等文化事业企业化管理和艺术教育全面规划建设等问题。文化部成立不久,周扬就根据刘少奇的指示精神抓了全国文工团的调整,当时全国地方和部队的各级文工团约有200多个,先后调整为话剧院(团)、歌剧院(团)、歌舞团,有的歌舞团后来发展为歌舞剧院。在艺术教育方面,文化部直接领导下的培养艺术干部的高等学校和机构也陆续建立起来,有中央戏剧学院,中央音乐学院、中央美术学院和中央文学研究所等。各大区也相应建立起了一批艺术院校。为提高解放区文艺干部的水平,在各高等院校建立了干部培训班,还创办了《文艺报》、《人民文学》,建立了人民文学出版社、人民美术出版社,建立了中国革命博物馆、中国历史博物馆,以及全国各地的文化馆、站。新中国文化事业的布局是在那时形成并逐步完善起来的。

此时,百忙中的周扬还不时关注着出现在戏剧舞台上的优秀之作。他主持了话剧《红旗谱》座谈会,著文《论〈红旗谱〉》,力排众议,对其在创作上的得失进行了入情入理的分析。他还写了《从〈龙须沟〉学习什么?》提倡学习老舍的真正的政治热情和真正的现实主义的写作态度。还在石家庄工人创作演出的话剧《不是蝉》座谈会上的发言,充分肯定工人话剧创作的重要意义。

在上世纪60年代,周扬主要抓了以下两件事:

一是主持起草《关于当前文学艺术工作的意见》,即《文艺十条》,后改为《文艺八条》。这是上世纪60年代初党的文艺政策的一次重大调整。周扬说,《文艺十条》中讲的十个问题,实际上就是一个问题,即保证执行“百花齐放、百家争鸣”方针的问题。他针对当时一直没有解决好的文艺同政治的关系问题,反复强调对文艺如何为政治服务,不要作狭隘的、简单的理解,只是强调直接配合一个中心工作,图解某一个具体的政策,文艺为政治服务的范围应该是很广泛的。他一贯反对创作上的概念化和一般化,弘扬革命现实主义和革命的浪潮主义。他认为“为人民、为社会主义服务”是文艺队伍的“共同路线”。他说,为人民服务,就是“为他们的利益和需要服务,反映他们的利益,满足他们的需求”。“文艺怎样才能为人民、为社会主义服务呢?这要通过文艺自己的规律和特点。”他主持起草的纪念《在延安座谈会上的讲话》发表二十周年《人民日报》社论《为最广大的人民群众服务》,以及在这之前的《文艺报》的《题材问题》专论,都传达了同样的信息。这个时期,与《文艺八条》相配套,经周扬审改,还制定了《关于加强电影艺术片创作和生产领导的意见》,即《电影工作三十二条》,《剧院(团)工作条例》。所有这些文件,对于总结建国以来文艺工作的经验,克服“左”的错误,促进文艺的发展和繁荣具有重要指导意义。

二是主持编选高校文科教材。这是中央交给周扬的另一重要任务。他在充分调查研究的基础上,于1964年4月主持召开了高等学校文科和艺术院校教材编选计划会议,修订了教学方案,商定了224门课程、297种教材编选计划。周扬就文科建设和教材编选提出了系统的指导思想,如:教学、生产劳动和科学研究相结合,而以教学为主;红与专、政治与业务的统一;论与史、观点与材料的统一;古与今的统一;中与外的统一;“多”与“一”的统一,即学术艺术的多样性与社会主义方向的一致性的统一;集体写作和个人写作、新专家和老专家结合等等。他为文科教材编制选注入了极大的心血。在教材编选计划会议之后的两三年中,他差不多每月都要召开几次座谈会,同各门教材编写组的同志商讨教材编选问题。他认真听取专家学者的意见,坦诚抒发个人的见解,从编写的指导思想、基本观点、篇章结构、具体内容,到表述方法,都提出自己的看法和主张,供编写组同志参考。他的那些讲话,才情勃发,学识渊博。周扬主持文科教材编选,是尊重知识、尊重人才,贯彻“百花齐放、百家争鸣”方针的一个成功的范例。周扬多次强调文化、思想、学术发展的一个显著特点就是需要积累,没有积累,永远不能提高。他多次强调,对文化学术研究部门来说,工作成绩的有无和成绩的大小,不是看你批判了几个人、几本书,而是看你培养出多少优秀人才,出了多少优秀成果。他说:“将来检查你这个单位有些什么成绩,就要检查你培养出多少人,有多少著作,有几个演员,演了多少戏。”一个出版社办得好不好,要看你这个出版社积累了多少好书,培养教育了多少出色的编辑,出版社没有出版好书,书印得再多不算是你的成绩。学校没有好教员、好教材,也不算你的成绩。周扬提出的这个检验文化建设成绩的标准,不仅在当时有着很强的针对性,起了很好的作用,就是在今天也没有过时。周扬主持高校文科教材编选,不仅解决了当时高校文科教学之急需,也推动了理论队伍的建设。他充分发挥老专家学者的作用,总结他们多年来积累的知识,体现当时我国学术研究的最高水平,作为文化积累的一个阶段性成果,为后人留下了一笔宝贵的精神财富。

这里,我还要讲讲周扬作为大型音乐舞蹈史诗《东方红》领导小组组长所做的贡献。我作为《东方红》创作、演出的开始策划者和总指挥之一清楚地记得,创作人员的抽调,参加演出单位的确定,都是周扬同我们一起商定的;《关于国庆期间演出大型歌舞〈东方红〉请示报告》,创作提纲和颂词,也都是经他审定和修改后上报周恩来总理的:他审看了部分排练和彩排,提出意见,消除了领导小组某些成员对这种艺术形式的怀疑,坚定了大家的信心。周扬以他卓越的组织才华,丰富的学识,对政治和艺术的纯熟的驾驭能力,出色地协助周恩来完成了这一任务,同广大文艺工作者一起为后人留下了一部珍品。

经过“文化大革命”,历史进入了新时期,周扬进入了新境界。周扬站在思想解放运动的前列,拥护党的改革开放政策,勇于探索,勇于创造,构成了他在新时期的主导思想和行动总则。他积极支持并参与实践是检验真理的唯一标准的讨论,并把这场讨论提高到关系我们党和国家的前途和命运的高度来认识的,《三次伟大的思想解放运动》是他对中国现代思想发展史进行理性思考的代表作。他在《继往开来,繁荣社会主义新时期的文艺》等一系列的文章和讲话中,对以往的历史经验进行了总结。他对自己在过去历次政治运动中的错误公开进行自我批评,对建国以来因与他工作有关遭受不公正对待蒙受冤屈的同志,诚恳地不只一次地表示道歉。他的宽阔坦荡的胸怀,光明磊落的气度,认真对待自己错误的科学态度,赢得了人们的普遍尊敬。他作为中宣部副部长,大力倡导贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,热忱爱护人才,提倡宽容精神,为调动文艺工作者的积极性和创造力,繁荣学术和艺术而殚精竭虑。他深刻反思“文化大革命”的错误路线,反思“文化大革命”以前“左”的错误,从理论的高度进行研究。直到他生命的最后岁月,他仍在探索,为发展和繁荣学术艺术而操劳。他强调,理论要回答和解决现实中提出的新问题,文艺也是服务行业,科学和文艺要结合,要有“真正艺术家的勇气”。他终身都在为文化艺术的发展和繁荣而不倦地耕耘着。

总之,周扬在我的心目中是一位难得的、难忘的文化的建设者。一提起他,我就有许多讲不完的话。“文学艺术,质量第一。重在建设,贵在积累。切忌浮躁,更忌浮夸。种豆得豆,种瓜得瓜。”在纪念周扬诞辰一百周年的时候,我想用这几句话结束我的发言。

谢谢大家!

2008年11月12日

作者简介:周巍峙,男,江苏省盐城市人,曾任文化部党组书记、代部长,第六届、第七届中国文联主席,第七届全国政协常委。现任中国文联名誉主席。

|

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222